ハーフトーンの筆触

デジタル画像がもつ美学を、筆者は「画像の演算性の美学」として、継続的に考察してきた[1]。そもそも筆者がデジタル画像論を展開するのは、筆者が歴史に名を残すべきと信じた二人の作家の価値を基礎付けるためであった[2]。本稿では、ビットマップ画像におけるハーフトーンについての分析をしていきたい。

筆触分解・網点分解

「色」は細分化していけば無限の階調をもっていると言えるが、さて「中間色」はどのように表現されてきたのか。たとえば、鉛筆を用いる場合には、筆圧によって色の濃淡を表現することができる。絵の具を使う場合には、2色を混ぜることで連続的な中間色を得ることができるだろう。またインクを用いる版画においては、ハッチングや点描の密度によって中間色が表現されてきた。

写真はグレーの中間的なトーンを多く含む媒体であるが、それを量産するためには版を起こす必要がある。初期には版画家(画工)が写真をもとにハッチングや点描を用いて写真を再現することによって版を起こしていたわけだが、これには当然大きな労力と技術が要求される。写真のグレーの連続的な階調を、インクが乗る/乗らないという2階調へと変換するために19世紀に考案されたものが、ハーフトーンスクリーンである。これはガラス面に等間隔の溝を刻み、そこに黒い塗料を詰め込んだものを2枚重ね、光を遮る格子を作ったものだ。色の明るさによって回り込む光の量が変化することで、点状のハーフトーンを生み出す。その後20世紀にはコダック社からコンタクトスクリーンが発売されることで、ガラス製のスクリーンは廃れてゆく[3]。

タイルパターン

パロアルト研究所のアラン・ケイによるダイナブック構想の暫定ダイナブック環境であるAlto上のOS、Smalltalkで実装されたBitRectEditor(1975)は、後のMacPaint(1984)の祖型といって良いソフトウェア[4]だ。この暫定ダイナブック環境のハードウェアや初期のマッキントッシュのディスプレイは、白か黒のモノクロ2値表示であったが、中間的な色調は白と黒のドットを交互に並べるタイルパターンによって表現されていた。その密度を変えることによって、階調の濃淡が表現されるが、BitRectEditorには、既にツールとしてタイルパターンを描画するツールが実装されていることが分かる。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St76bitrecteditor.png?uselang=jaより

16色環境におけるタイルパターン

後のパーソナルコンピュータは、カラー画像を扱えるように発展していくが、最初期には固定された8色(RGBそれぞれがオンかオフか(2*2*2)の組み合わせの8通り。デジタル8色と呼ばれる)のみが使用可能であった。後にPC98で選択的に最大16色(RGBそれぞれが16段階16*16*16の4096色の中から16色を選ぶ。これをカラーパレットという。この方式はアナログ16色と呼ばれる)が扱えるようになる。デジタル8色でも中間色調を得るためには、タイルパターンが用いられる。アナログ16色グラフィックにおいてさえも、中間色を表現しようとすれば、少ないカラーパレットの一つをその色に割り当てることになる。なめらかなグラデーションを表現するためには、依然としてタイルパターンが用いられた。

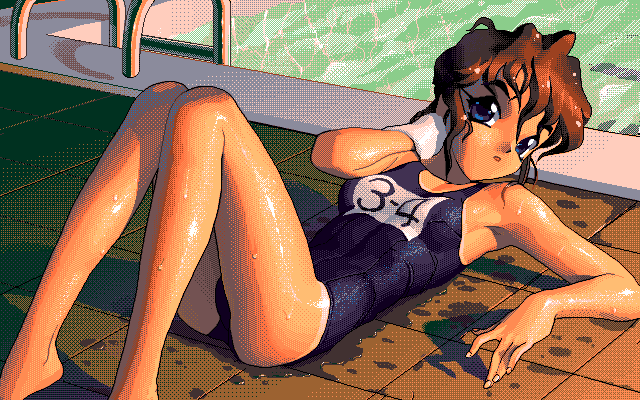

色数が制限された状況でさえ、実に豊かな色調表現を実現したのは撫荒武吉による成人向けゲーム『スタープラチナ』のグラフィックだ。

『スタープラチナ』より 撫荒武吉による16色グラフィック

撫荒の作品を拡大してみると肌には6色が割り当てられている。環境光を設定することで画面全体の色調を整え、更に同じ色を他の箇所にも用いて色数を節約している事がわかるだろう。また、規則的なタイルパターンと、不規則なハイライト部分が組み合わされることでグラデーションを実現している。これらは全て、フルカラーで描画した後に減色処理を施したわけではなく、はじめから全て16色での手打ちである[5]。また、髪の茶色部分などに顕著だが、「近似色のタイルパターン」には独特の光沢感が存在していることも分かるだろう。

お絵かき掲示板のトーンツール

お絵かき掲示板は、ブラウザ上で動作するjavaアプレットで、1999年に公開されたpoo siteと2000年に公開されたしぃペインターにはタイルパターンを描画する「トーンツール」がその初期から実装されていた(後にはレイヤー機能なども追加されるようになる)。

戦闘機や戦車の擬人化ムーブメントを牽引し、メカニック部分の解釈と擬人化の際のコンバートのセンスにおいても他の追随を許さない島田フミカネは、お絵かき掲示板での電脳戦機バーチャロンや、ZOIDSの擬人化の金属表現において、トーンツールを巧みに使いこなしている。お絵かき掲示板においてはRGBがそれぞれ256*256*256色の今日的なフルカラー環境が実現していた。したがって、中間色を実現するためには、実はタイルパターンは要請されないはずなのだ。にもかかわらず、島田はトーンツールによってタイルパターンを用いている。これは撫荒の作品にも見られるような独特の光沢感を、金属の光沢表現や半透明素材ごしの発光表現として使っているために見える。撫荒は技術的制約をクリアするために、そこに工芸的な達成を果たしたのだといえる(事実、その後の彼の仕事は16色にこだわらず、むしろグラデーションに関心があるように見える)。一方で島田は、タイルパターンを技術的制約ではなく、むしろ美学的な手法として用いたのだといえる。

島田フミカネ《フォース・フェイ》(2000年代中頃?) digital bs tuners http://www.ne.jp/asahi/humikane/e-wacs/より

透過色としてのマゼンタ

デジタル画像の中で特権的な位置を占める色彩といえば、蛍光色、それもとびきりに鮮やかなマゼンタだろう。絵の具やインクを混ぜる減法混色においては、色彩は混ぜれば混ぜるほど鮮やかさを失う。全く濁らない色彩はデジタル画像の特徴だ。デジタル画像にはまた、複数のレイヤーを重ねて表示することができるという特徴がある。画像データそのものは矩形を保つが、そのうちの一部を「透過色」として設定することで、下の画像の色を表示させるのである。この透過色は、任意に設定できる場合もあれば、ソフトウェアの仕様で決められている場合もあった。そして、そのときに採用されているのは、「普通は使用しない色」としてRGBの値がFF00FFとなる最も鮮やかなマゼンタや、00FF00のグリーンであった。これらの色は、「鮮やかすぎて不自然」な色あいだと言って良いだろう。

MMORPGラグナロクオンライン用のメニュー用スキンやBGMは、ファンが用意したものに入れ替えることができる仕様となっていた(現在も続くMOD文化である)。

ゲーム上ではマゼンタが透過色として処理される。

(ろろろすきん http://blog.livedoor.jp/roskin/archives/50079308.html)

実際に、マゼンタの波長というのは、可視光の中でも反射する波長が、長波長側と短波長側のふたつにピークがあるため、自然界においてはあまり見かけることの無い色だ。しかしデジタル上には、マゼンタはしばしば登場する。たとえば、グリッチした画像にもマゼンタは頻繁に現れる。だからこそデジタル画像の背後に演算を抱えているという感覚(=画像の演算性の美学)を鑑賞者に与えることになるのだ[6]。そこでは、濁らない蛍光色が並ぶことによって印刷には起きないハレーションが発生するのだ。

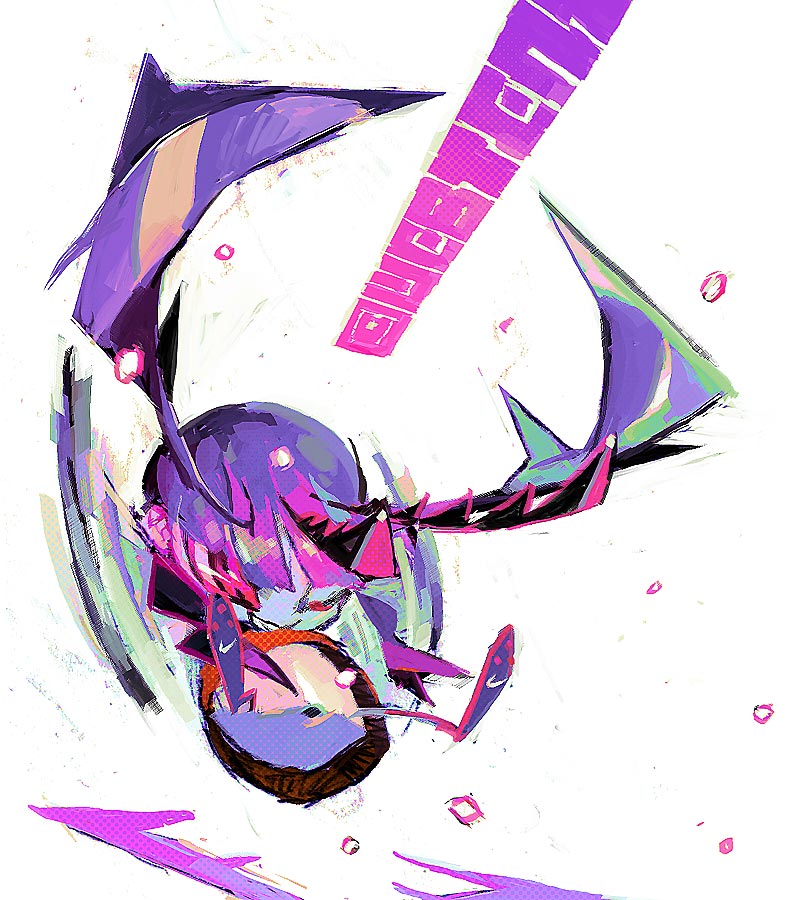

このハレーションする蛍光色のハーフトーンを自覚的に使ったのがJNTHEDだ。

ハレーションするハーフトーン

JNTHED《ツマミ・ホバリング》2007 (c)WEBTNET

JNTHED 《ナガレ・カイ》(2007)

JNTはインタビューのなかで、ゲームグラフィックスの現場でハレーションしてしまう色が忌避される事に触れ、自身の作品ではそれを敢えて用いるようになったと話している[7]。JNTのウェブサイト名が「RakGadjet(ラクガジェット)」であるように、JNTの描く絵はその初期には特に「ラクガキ」であることを隠さない荒々しさに満ちているが、一方で、そのラクガキを一定のクオリティへと引き上げるための「デジタルな」処理にこそ創意工夫が込められていた。「inspire sheet」と称した直線の入った下書き用のシートを用いて、自動的に角度が「決まる」ような工夫や、下描きを自由変形ツールで変形させることでデフォルメを調整することから着想された《デフォーム》シリーズもそのような過程から生まれた作品群だ。Photoshopを用いたハーフトーン処理も、そのようなデジタルでノイジーなキメを画面に与えるための方法論の一つであるが、その処理は明らかに、複数のブラシの使い分けによるブラー的な効果やドローイング的な線とあいまって、消されずに残る下描きの汚れとともに絵画的な効果を挙げている[8]。

デジタルコラージュ 画像の来歴

このようなデジタル画像のテクスチャに宿る「来歴」性は、梅沢和木のデジタルコラージュにおいては重要な意味を持っているだろう。梅沢の作品は、「流通する膨大な情報」を「キャラクター」というモチーフに仮託して表現する。キャラクターとは、実際の人間と異なり、集団制作のために誰が描いてもアイデンティファイできる特徴=固有名性が記号的にデザインされている存在だといえよう。そのようなキャラ[9]だからこそ、原作者や権利者の手を離れ、我々が「二次創作」することもできる。そしてそのような二次創作が膨大に流通する情報環境として、00年代のインターネットには新たなクリエイティビティが発生するだろうことが議論されてきた。東浩紀を中心とした「ゼロ年代批評」ではモダニスティックな作者性を批判する契機として、このような二次創作やそれを更に改変、創作してゆく「n次創作」というタームが注目されていた[10]。東が注目したのは、キャラデザインが記号的なパーツや要素の集積として消費者にも認知されているという構造(データベース消費)であったが、梅沢は東の著作からも直接的に影響を受け(あるいは『テヅカ・イズ・デッド』の装画に既にキャラのコラージュという要素はあったのだが、それはしかし、そもそも手塚治虫のまんが指南にキャラクター造形のモンタージュ性がはじめから自覚されていたことによる。)、記号的なパーツを切り取り、配置するデジタルコラージュ作品を制作していくこととなる。

梅沢の《winSFIECdows・ブロッサムEX》におけるプリキュアの巨大な瞳には、ディスプレイを接写した際の線上の痕跡が残る。梅沢が画像を収集する現場として用いていたのは、tumblrやふたば☆ちゃんねる、twitterやpixiv、あるいはニコニコ動画など、00年代に流行したウェブサービスであった。そこは複数の経路でキャラの情報が流通、受容、解釈され、再びそれが流通していくというフィールドであった。その中で膨大に流通するキャラとの、それぞれが邂逅しているインターフェイスの痕跡として、地上デジタル化したテレビ画像の字幕入りキャプチャや、二次創作された同人誌のスキャン画像であったり、本放送時のテレビ画面を撮影した写真があったのだ。それらの画像には「流通の来歴」までもがテクスチャとして記録されているのだ。そこには、キャラという記号的であり複製可能なもの(=公的なもの)の個人的受容や改変(=私的なもの)という関係があり、梅沢作品上でもその公的なものと私的なものの関係性が発生している[11]。インターネットは「可能性としては」アクセスすれば誰もが平等に同じ情報を入手できる。一方で、「実態としては」誰も同じ景色を見ることはなく、万人の閲覧の履歴はすべて異なる。加えて、インターネット上に膨大に蓄積されていく情報は「玉石混淆」なのであるが、それは誰にとっても玉と石とが与えられているというのではなく、ある人物にとってはゴミにしか見えない情報が、ある人物にとっては玉となるようなそれである。検索窓にキーワードを入力することによって、インターネットの検索結果という景色が角度付けられるように、梅沢という、まるでbot的な「ある偏り(=誰かにとってはゴミでしかないかもしれない、梅沢にとっての玉)」によって自動的と言っていいほど画像を蒐集しまくる主体から見えた「インターネットを含む情報空間」の表象として[12]、この作品は成立しているのだ。

梅沢和木 《winSFIECdows・ブロッサムEX》(2010)

多世界が交じる グリッチ表象とハーフトーン

映画『スパイダーマン:スパイダーバース』(2018)[13]は、複数の平行世界のスパイダーマンたちが同じ次元にあらわれてしまうという筋立ての映画である。原作がコミックであり、そこに登場するキャラクターたちも、元々の複数のメディアから登場しているということもあり、本作では、アニメ調、カートゥーン調、ノワール(白黒)の「異世界の(表現の水準の異なる)」スパイダーマンたちが登場する。それぞれのキャラごとにリアリティラインが絶妙に異なりつつも、これらが「コミック」という出自を持つことを示すかのように、ビジュアルエフェクトとしては3Dのキャラに手書き風のハッチングが加えられたり、ハーフトーンが用いられることとなる。

しかしそれらの色彩は、コミック的というよりデジタル的だ。たとえばスパイダーグウェンのシーンの背景にはハーフトーンが用いられるが、そのハーフトーンは他の色と混ざって色を再現するためのハーフトーンでなく、「鮮やかさを保った、ハレーションするハーフトーン」なのだ。

『スパイダーマン:スパイダーバース』より

また、多世界が複数混ざってしまうことによって、世界そのものがグリッチするかのような表現がなされるときにも、現れるのは蛍光色である[14][15]。

『スパイダーマン:スパイダーバース』より

最終決戦において、ヴィランであるキングピンと本作の主人公スパイダーマンであるマイルスが戦闘するシーンでは、はじめはギャグのように見えた真四角く黒いキングピンが、極彩色の中で実に視認性高く見えることからも、本作の画面設計の一貫した態度がキャラ造形を決定づけている事がわかるだろう。

複数のメディアを包括するユニヴァースの表象として、ハーフトーンをはじめとするメディアの痕跡を画面演出として用いるこの作品の美学は、明らかに今日的なメディアへの言及性を持っているが、その萌芽は見てきたように過去の作品たちや作家たちの中で気づかれていたものである。

レビューとレポート 5号 2019/10

- [2]「画像の問題系 演算性の美学」(美術手帖』第15回芸術評論 2014)は基本的には『創造の欲望をめぐって―キャラ・画像・インターネット―』(卒業論文 2011年)の要素の一つであるデジタル画像論を単体で切り出した論考となっている。にもかかわらず、卒業論文で取り上げた二人の作家のうち、梅沢和木は論じていない。しかしながら、読む者が読めば、これはどう読んでも梅沢論へと続くテキストにしか読めないだろう。何故筆者が「画像の問題系 演算性の美学」に梅沢作品を含めなかったというと、それには理由がある。

芸術評論への応募当時、黒瀬陽平『情報社会の情念』(2013年)における梅沢論、あるいは東浩紀が「『フクシマ』へ門を開く」展に寄せてはてなダイアリーにて展開した梅沢論(https://hazuma.hatenablog.com/entry/20131226/1387984158)に対し、筆者は「MOBILIS IN MOBILI」展図録(2014年)、あるいはブログ記事「梅沢和木が扱うのは、キャラの死体か」https://knoapmkgd.hatenablog.com/entry/20131226/1388029858で梅沢論を展開していた。筆者としてはそれで十分である(あとは読者が判断すれば、議論の妥当性は判定できるだろう)と考えていた。加えて、カオス*ラウンジの炎上についてのカオス*ラウンジ側の解釈に対しても、理論的に瑕疵がある旨(https://togetter.com/li/582053)を年末の五反田ゲンロンカフェでのイベント(https://genron-cafe.jp/event/20131228/)で直接発言などもしていたので、基本的には十分オーディエンスに向けての梅沢作品の特質と、震災以降の理論的な「不純」については発信ができていると考えていた。

ところがその数日後、某美術批評家らとの飲み会があり(twitterでのこのこ参加したのだ。2013年にはまだそういう空気感もあった)「お前の梅沢論の正しさを証明したかったら、芸術評論で証明しろ」だの俺のテキストを読んでもいない作家から「えー絶対書いたほうがいいよ」などと煽られ(作家には作品を一度も見たことがない者から褒められたらむしろ侮辱だと思わないのかと反論したりもしたのだが、最終的に泣かされた。ひどい。)たことに対して、意地でも梅沢を含めずに書いてやると誓ったためであった。結果としてはまんまと第一席を受賞してしまったわけであるが、筆者としては佳作ぐらいになって「偉い奴らはやっぱり何にも分かってねーな」となる気でいたので、随分拍子抜けであった(その前の回が沢山遼によるアメリカ現代美術のフォーマリスティックな分析といった趣きであったので、デジタル画像論のようなイロモノが第一席となるなど想像もしていなかったのだ)。まぁなんというか若かったのである。

- [3] 印刷博物館による次の資料https://www.printing-museum.org/communication/column/pdf/column_10.pdf に詳しい。

- [5] https://twitter.com/nadearabukichi/status/823729246484860928

- [6]たとえば、藤幡正樹は著作『不完全な現実―デジタル・メディアの経験』(2009 NTT出版)などでも「デジタル画像のキメ」という用語を用いている。

- [7]「解体されるキャラ」展における筆者によるインタビュー。

- [8]JNTのこの取組は、後に参加することになるカイカイキキのMr.や村上隆の抽象画に先行するものだろう。

- [9]伊藤剛は『テヅカ・イズ・デッド』の中で、登場人物としての「キャラクター」と記号的な表象である「キャラ」を使い分けようと提案している。本稿では特に後者に注目していることになる。

- [10] 「n次創作」の詳細な分析は濱野智史『アーキテクチャの生態系』(2008)に詳しい。

- [11] これはたとえば、絵画作品における、実際の風景やモチーフと画家それぞれの表現手法の歪みとも類比的に考察できることであろう。

- [12] たとえば、作品中に使われているSkypeやMediaPlayerの「アイコン」は、梅沢の「私的な」デスクトップから引用されたものだろう。

- [13] TRIGGER制作の『プロメア』(2019)は、マゼンタ系統の「濁らない」色彩設計など、明らかに同時代性を持った作品だと言える。とはいえ、そのモチベーションは、「コンセプトアートをそのままアニメにできないか」というものである。

「僕も今石さんも海外のアニメや実写作品が好きなんですが、それらのアートブックに収録されているコンセプトアートのような、デフォルメされた抽象的な絵が好きなんです。でも映画の最終的な画面ではもっとリアリスティックな表現になっていることが多くて、僕らはむしろ写実的にせず、コンセプトアートのような絵のまま動かしたいなと」 https://natalie.mu/comic/pp/promare-movie02/page/3

- [14] 加えてレンズの色収差を再現するかのような色ズレの表現も用いられるが、これもまた、古く、性能の悪いレンズの表象ではなく、「滲まない色彩」を画面に加えることによる、デジタル的な肌合いを画面にもたらしている。

ちなみに、「空気感」を、カメラ的なエフェクトを画面中にもたらすことによって表現しているのが、京都アニメーションによる『響けユーフォニアム』(2015)である。

- [15] アニメ『おかしなガムボール』(2011)には、ベクターや3D、パペット、人間の顎(!)など多様な表現形式のキャラが登場するが、ガムボールの父親であるぐうたらのリチャード・ワタソンが珍しく真面目に働こうとすることによって(槍が降るのでなく)時空が歪んで崩壊しそうになるというエピソードがある。そこでは時空崩壊の表象は、登場人物たちがキャラ表現の多様さ以上に更に様々なスタイルに歪んでいくというものであった。非常にメディアに自覚的かつ高度なコメディ作品である。